SECCON Workshop 2025 京都 開催レポート

去る2025年10月5日(日)、京都産業大学の情報理工学部にあるファブスペースにて、SECCON Workshop 2025 京都を開催しました。本記事では当日の様子をご紹介します。

特別協賛:京都産業大学情報理工学部

2025年3月に東京で実施したSECCON13電脳会議では参加者に、SECCONオリジナルの回路基板を入場者バッジとして使用し、また電脳会議で実施したワークショップで電子回路を組み立てたりプログラミングを行う実習を行いました。今回は京都にて、その入場者バッジ基板を使用し、マイコンを中心とした電子回路をハンダ付けで作成し、簡単なゲームのプログラミングを行うワークショップを実施しました。

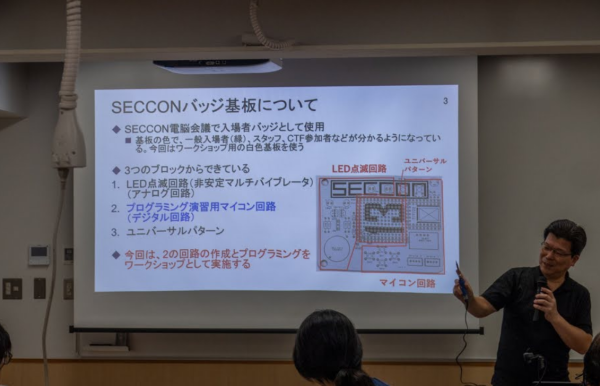

前半では、京都産業大学情報理工学部教授の井上博之先生による、電子回路を作るハンダ付け実習を実施しました。SECCONバッジ基板には、非安定マルチバイブレータでLEDを点滅させるアナログ回路と、RP2040マイコンボードを中心にしたデジタル回路、また色々な用途に使えるユニバーサルパターンが用意されており、今回はマイコンボードと周辺部品をハンダ付けすることを行いました。実は、このSECCONバッジ基板をゼロから設計してプロトタイプ開発から製造手配まで行ったのは、井上先生とその研究室の学生たちなのだそうです。

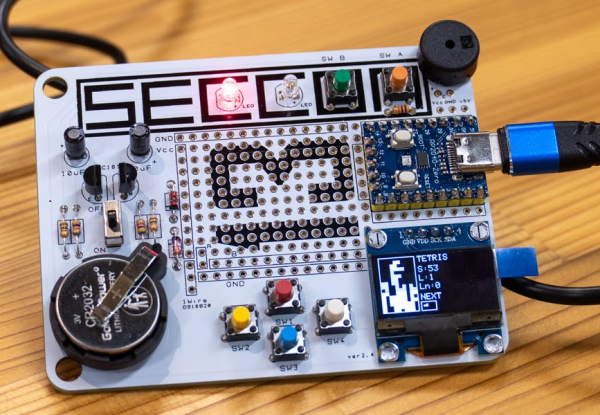

マイコンボードとしては、RP2040 Zeroという小型のものを使用し、OLED表示器、スイッチ、圧電スピーカなどをハンダ付けし、電子回路を完成させていきます。RP2040は、Raspberry Pi Picoにも使用されているマイコン(MCU)で、Arduino IDEを使ったプログラム開発が簡単にできるようになっています。

ハンダ付けは初めての受講生もいましたが、1時間ほどで完成し、動作テスト用のプログラムをダウンロードして正しくハンダ付けができているかを確認していきました。ここでスイッチの一部が反応しない人もいましたが、ハンダ付けがうまくできていなかった(いわゆるイモハンダになっていた)ので、スタッフの指示で当該のスイッチにつながるピンを再度加熱することで修正していきました。

今回使用した、情報理工学部が管理するファブスペースというモノづくりのための専用の実習室は、色々な設備が充実しており、ハンダ付けだけでなく多数の3Dプリンタ、レーザーカッター、高精度3Dスキャナなどの装置もあり、専任のスタッフのもとで学生が自由にモノづくりをできる素晴らしい環境でした。

休憩を挟んで後半では、九州大学情報基盤研究開発センター教授の小出洋先生による、CircuitPythonを使ったゲームプログラミングの実習を実施しました。CircuitPythonはマイコンのハードウェアで動作する小型のPythonインタプリタで、RP2040のようなメモリ(RAM)が数百キロバイトしかないような組込みマイコンでも動作するようになっています。

動作テスト用のプログラムを入れていたマイコンに、CircuitPythonインタプリタをインストールし、OLED表示や音を出すための各種ライブラリやフォントなどをインストールしていき、用意されていた簡単なゲームプログラムを動かしてみました。OLEDはわずか128x64ドットのモノクロ表示ですが、この狭い画面で作成するゲームというものがかえって想像力をかき立ててくれるようでした。

USBシリアル越しのCircuitPythonの開発は、Mu Editorというツールを使うことで、編集やデバッグを比較的簡単にできるようにしており、これを使って用意されたプログラムを改造しながら、CircuitPythonやゲームプログラミングに慣れていくように進めていました。

最後の写真は、左側のアナログ回路も追加でハンダ付けし、右側のマイコン回路にはCircuitPythonで作成したテトリスのプログラムを実行させているところです。

以上で、SECCON Workshopとしては今年度最初の個別イベントとなるSECCON Workshop 2025 京都の開催レポートとさせていただきます。来年2026年の2/28~3/1に東京で開催のSECCON14電脳会議では、またWorkshopを企画していますので、興味のある方はどうぞお越しください!